植物の世界 1

キク科 ヒゴタイ、オケラ、ベニバナ

表紙はヒゴタイ(8月下旬熊本県阿蘇)撮影by木原浩さん。素晴らしいですね

kiharahiroshi.server-shared.com

このページのコンテンツは花と植物の図鑑の学びなおしです。50年前の『週刊朝日百科 世界の植物』、30年前の『週刊朝日百科 植物の世界』をベースに、「ネットを参照しながら、学びなおします。

(以下で、背景色が灰色なのが百科からの引用)

ヒゴタイ

ヒゴタイ

学名:Echinops setifer Iljin

科名:キク科

和名:ヒゴタイ(平江帯、肥後躰)

多年草

wikipedia 日本固有種の植物です。瑠璃色(青紫)の丸い花が特徴で、開花期は8月から9月頃

ヒゴタイは絶滅危惧II類に指定されており、保護が必要とされています.

ヒゴタイという花|季節だより|温泉流木

丸いポンポンのような瑠璃色のかわいい花。

ヒゴタイはキク科ヒゴタイ属の多年生植物、氷河時代の残存植物のひとつなのだそうです。

ちょっとずつ見ていく予定ですが、『週刊朝日百科 植物の世界』の1巻目

1_12~1_17は、

「トウヒレン」で、それって何ですか(;^_^Aというレベルのわたしです・・

野生植物で小さくあまり目立たなく、あれ(気持ち低調)であるが、

目を引かれたのは

雲南の

ピンクのボンボリトウヒレンというやつでした・・

『週刊朝日百科 植物の世界』の第1巻はキク科で、表紙写真はヒゴタイ、表紙にある花名は、ヒゴタイ、オケラ、ベニバナの3つ。

目次では、

植物界

キク科 トウヒレン、ヒゴタイ、オケラ、ベニバナ、ゴボウ、タムラソウ(1-1)

まず、大場秀章さんの植物界の話

起源も、陸上植物誕生のプロセスもまだはっきりしていないが、

10億年を超える植物誕生の長い物語で、海で誕生した植物が、上陸する秘密は岩に固着した潮だまりの海藻に隠されている。

海の中で、遺伝子の交換という生物にとって重要な利点のある有性生殖という有利な繁殖方法を編み出し、

機能が異なる配偶体と胞子体ができた。 (1-2)

水のないところで有性生殖を可能にする改造に成功したのが、種子植物

雌の配合体を中核にしてきたのが種子。

やがて、葉を変形させて種子となる胚珠を包む器(雌しべ)を作った。

雌しべを持つ植物が被子植物であり、真の花の登場は、1億数千年前とされる。陸上生物の誕生後3億年後。

被子植物と昆虫は受粉を介して相互に関連しあい、進化の速度を速めた。

進化の頂点に位置する植物はキク科とラン科である。

(1-7)大場秀章(1943-)wikipedia

トウヒレン

トウヒレン属(wikipedia)

本属に属する日本産の種については、〇〇トウヒレン、〇〇ヒゴタイ、〇〇アザミとあり、紛らわしい

北村四郎は、平凡社刊の旧版『日本の野生動物 草本III』で「日本ではこの属ははじめよく理解されないで、トウヒレンとか、ヒゴタイとか、アザミとかに比較されて、名もはなはだ不統一で、でたらめの感が深い」としている

高山植物(高山になるほど小型化 高さ30㎝~1メートル) 草原環境がなければ生きていくことができません。

トウヒレン属 - Wikipedia

ja.wikipedia.org

学名、和名漢字表記:塔飛廉属キク科アザミ亜科属の1つ

一般にはアザミ属Cirsiumと外形が似るため、和名にはミヤコアザミ、キクアザミ、シラネアザミのようにアザミの名をもつものが多い。葉や茎の刺(とげ)がアザミのように鋭くなく、花糸が無毛で、花柱分枝が大きく開くなどの点でアザミ属とは、はっきり異なる。

トウヒレンとは? 意味や使い方 - コトバンク" kotobank.jp

ヒマラヤ・中央アジアのトウヒレン

ワタゲトウヒレンja.wikipedia.

(高さ20センチ)

Saussureaサウッスレア

高さ20センチくらいで頭花直径1.5㎝

ヤグルマギク

学名:Centaurea cyanus L.

科名:キク科

和名:ヤグルマギク(矢車菊)

英名:cornflower

ヒゴタイ

オケラ

学名: Atractylodes lancea

科名:キク科

和名:オケラ(朮)

ベニバナ

学名:Carthamus tinctorius L.

科名:キク科

和名:ベニバナ(紅花)

英名:Safflower

雅称を末摘花(すえつむはな)ともいう

ゴボウ

学名:Arctium lappa L.

科名:キク科

和名:ゴボウ(牛蒡)

英名:edible burdock

花が美しいのに驚いた。また、wikipediaには、ゴボウにまつわる食文化の違いがもたらした悲劇的な逸話として、「戦時中、外国人捕虜にゴボウを与えたところ、木の根を食べさせられたと誤解され、戦後にBC級戦犯として虐待の罪で処罰された」というものがあった。トホホ(^-^;

アーティチョーク

学名: Cynara scolymus

科名:キク科

英名:アーティチョーク(Artichoke, Globe artichoke)

和名:チョウセンアザミ(朝鮮薊)

多年草、春野菜

wikipedia近縁種のカルドン(学名:C. cardunculus)はとげが鋭いが、同様に食用になる(こちらは茎も食用とする)

タムラソウ

学名:Serratula coronata L.

科名:キク科

和名:

タムラソウ(田村草)

別名、タマボウキ(玉箒)

wikipedia

ヤマボクチ

学名:Synurus pungens

科名:キク科

和名:オヤマボクチ

「植物の分類とその歩み」

(以下「週刊朝日百科 植物の世界」創刊号別冊付録p1 要約) 植物から受ける恩恵は計り知れない。

紀元前300年頃:植物学の始まりはテオフラストス(ギリシャ) 約480種類の植物を選別し、草や木といった生活系によって分類した。

植物分類学には2つの側面があり、一つは種類調べ、 もう一つは分類体系づくり(分類群相互の類縁関係の究明と体系化) by清水建美

種類調べ

少なくとも30万種類ある。 18世紀:リンネ(スウェーデン) 19世紀:ラマルク(フランス) 20世紀:大井次三郎(日本)など

分類体系づくり

1753年: リンネ 「性体系」(欠点:人為分類)

1789年:ジュシュ―(フランス) 現在の分類法の原点 子葉の数、花冠の有無・形、めしべの位置(自然分類)

進化論をふまえた分類へ

1883年:アイヒラー(ドイツ) (進化は単純なものから複雑なものへ?)

1892年:エングラー(ドイツ) 1964年:新エングラー体系

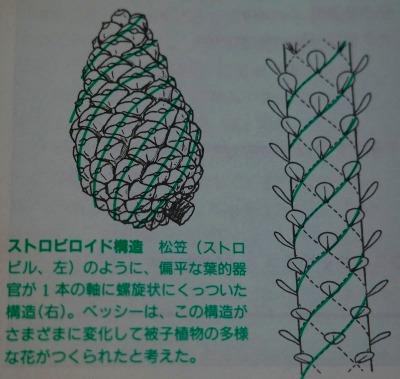

スピロイド説と古草本説

ベッシ―(アメリカ) ジュシュ―と起点とし、エングラーと対立する体系

ストロピロイド構造(偏平な葉的器官が1本の軸に螺旋状にくっついた構造)を 花の原型とする考え 現在の最も有力な考えとなり、 クロンキスト初め多くの学者が支持している

批判:1976年:ドイル((アメリカ) 古草本説:もっとも原始的な被子植物は、がくも花冠もない

今後:DNAの塩基配列から系統を探る

上で「今後」と書かれたのは30年前である。 現在の考え方は、以下のwikipediaも参照したい。 分類学 - Wikipedia(taxonomy)

現在では形質発現の大元となると考えられる遺伝子のDNA配列を調べることが容易になり、これを比較して系統を推定する方法である分子系統学が急激に発展している。

進化分類学 - w:evolutionary taxonomy

分岐分類学 - w:cladistics

表形分類学 - w:phenetics

分子系統学 - w:molecular phylogeny

以前、分子生物学の勉強をしたが、今回、ざっと関連見直しでしょうか?

なお、

朝日新聞社刊「週刊朝日百科 世界の植物」1975~78) の分類は

新エングラーの体系によるもので、

朝日新聞社刊「週刊朝日百科 植物の世界」1994~97) の分類は

クロンキストの体系によるもの。

ストロビル(松かさ)

「週刊朝日百科 植物の世界」創刊号別冊付録 p1図

「

ストロピロイド構造がさまざまに変化して被子植物の多様な花がつくられた」

ストロビルstrobileとはwikipedia果穂

(冒頭の大場秀章さんの話は、 巻末トピックスで「植物の来た道」として、ピーター・レーヴンさんにより再説されている)

生き物たちの上陸作戦

種子の”発明”が繁栄の鍵に

動物を”雇った”植物たち

昆虫と鳥の”媒介コンビ”

大絶滅を生き延びて

環境の変化にも巧みに”変身”

ヒト属の明日のために(植物多様性の保護の話)(1―30~32)

ピーター・レーヴン(Peter Hamilton Raven FMLS、1936-)wikipedia

最後に

たった一種のヒト属が陸上の光合成総生産の約40%を消費していること・・

8000年前は約1000万人だったのが、2000年前には約2億人となり、

1950年には25億人、現在(30年前)は55億人とあり。

2023年の統計では

80.62億 ・・

人口減った方がいいんじゃないの、と思いましたが、一方。

2060年には、日本の70歳以上の高齢人口1人に対して20~69歳人口1.4人という比率に

なるほか、経済的に貧しくなるのだった・・

[1.32という出生率がいつまでも続くとどうなるかという計算をした結果によると、日本の人口は2050年頃には9,000万人程度となり、100年後には現在の3分の1の4,300万人、500年後には僅か13万人程度となる。 これは縄文時代の人口と同じである。]jcer.or.jp/小峰隆夫の経済随想

以上、『週刊朝日百科 植物の世界』

の目次読書でした。

表紙裏の「植物と言葉」金田一春彦のシリーズと、裏表紙の「タクィヌム・サーニターティス(健康指針表)」の挿絵の話は折を見て、別にまとめます。

ついで、『週刊朝日百科 世界の植物』をみてみます。こちらもキク科から。表紙にある植物名はタンポポ。ベニバナで、表紙の写真はベニバナです。続きはこちらへ